Saviez-vous que près de 60 % des nouvelles recrues estiment que leur intégration pourrait être optimisée ? Dans un contexte de guerre des talents et d’exigence accrue sur l’expérience collaborateur, il devient essentiel de capter les signaux faibles dès l’arrivée d’un salarié. C’est précisément là qu’intervient le rapport d’étonnement, outil stratégique pour les services RH, les managers et les responsables formation, afin de récolter un regard neuf sur l’organisation. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est un rapport d’étonnement, pourquoi le mettre en place, comment l’intégrer dans votre processus, quels sont ses objectifs… et bien sûr, comment le piloter grâce à un logiciel d’entretien d’évaluation comme Skeely.

Qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement ?

Définition

Le rapport d’étonnement est un document ou questionnaire rédigé par un nouveau collaborateur (ou un salarié récemment promu ou muté) qui « étonne », c’est-à-dire qui note ce qui lui a paru sortir de l’ordinaire dans l’entreprise : accueil, intégration, organisation, management, outils, etc. Il permet à l’entreprise de recueillir un regard externe, frais et souvent non biaisé sur ses processus internes et sur l’expérience du salarié.

En clair, c’est un outil RH qui vise à :

- observer ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré

- impliquer le collaborateur dès son arrivée, en le transformant en acteur de sa prise de poste.

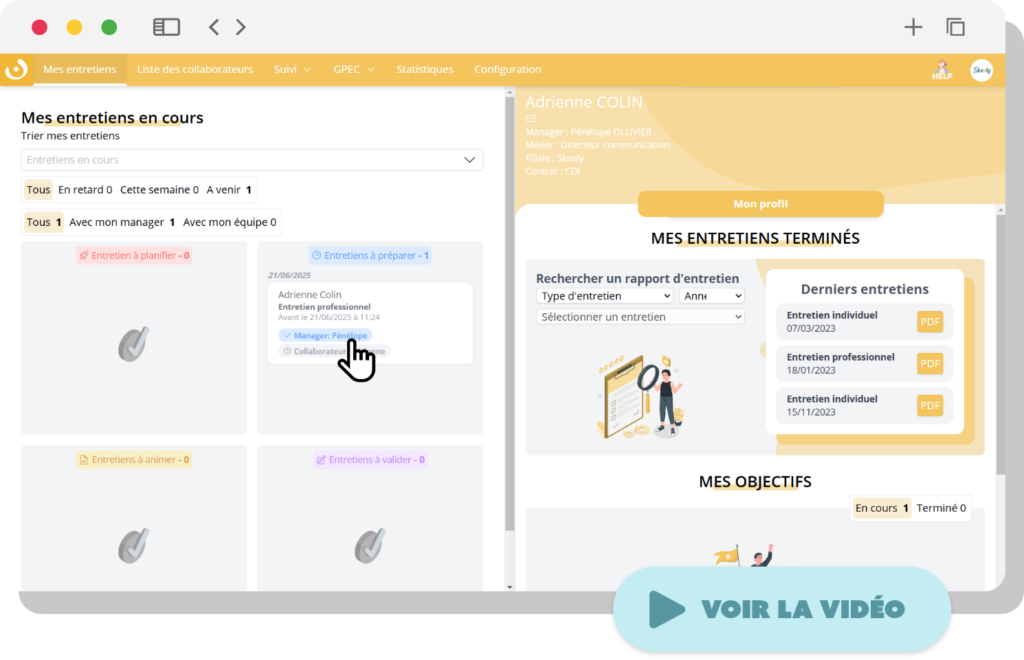

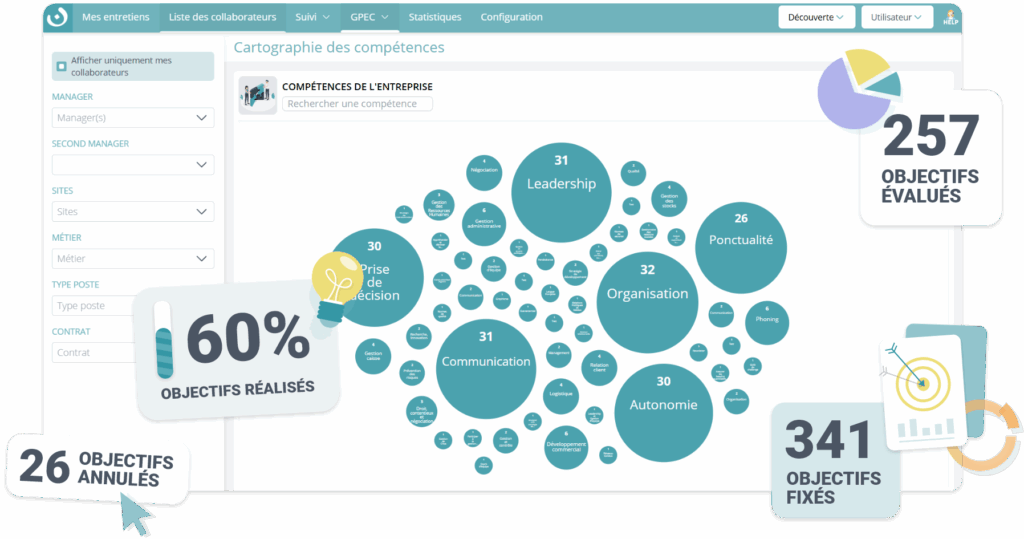

Pilotez l’ensemble de votre stratégie GPEC

- Toutes les campagnes d’évaluations sont réalisables avec Skeely

- Un outil idéal pour réaliser des analyses poussées

- Renforcez le lien entre les managers et les collaborateurs

Le contenu d’un rapport d’étonnement

Un bon rapport d’étonnement comporte plusieurs rubriques pour couvrir l’intégration, les ressources, le management, l’environnement de travail, les outils et les relations. On y retrouve typiquement :

- le contexte : date d’arrivée, poste, service, profil du salarié.

- les premières impressions (accueil, prise de poste, mission, attentes).

- les points qui l’ont « étonné », positifs ou négatifs : exemples d’organisation, outils non efficaces, bon réflexe managérial, communication.

- les idées ou suggestions d’amélioration provenant du collaborateur.

- un volet « réflexion » sur ce qui pourrait être amélioré ou modifié dans le service, l’organisation, le poste ou les outils.

- éventuellement un plan d’action ou des pistes pour le manager ou les RH.

Voici un exemple de trame que vous pouvez utiliser pour vos rapports d’étonnements.

| Rubrique | Questions / éléments possibles |

|---|---|

| Accueil & intégration | « Quel a été votre ressenti à votre arrivée dans l’entreprise / service ? » |

| Mission & rôle | « La fiche de poste correspond-elle à ce que vous vivez ? » |

| Outils & environnement | « Les outils mis à disposition vous semblent-ils adaptés ? » |

| Communication & relations | « Comment jugez-vous le dialogue avec votre manager / équipe ? » |

| Suggestions | « Quelles idées ou observations souhaiteriez-vous partager ? » |

Le conseil Skeely : Lors de la création de votre trame de rapport d’étonnement, impliquez le manager et l’équipe formation afin de prioriser 2-3 sujets clés (outils, onboarding, communication interne) et d’orienter le collaborateur vers des observations utiles pour l’amélioration.

Pourquoi mettre en place un rapport d’étonnement pour votre collaborateur ?

L’implémentation d’un rapport d’étonnement présente de nombreux avantages pour l’entreprise, le manager et le collaborateur.

Pour l’entreprise / le service RH :

- Recueillir un point de vue neuf, non biaisé par l’ancienneté, sur vos processus, votre organisation, vos outils.

- Repérer des dysfonctionnements ou des axes d’amélioration avant qu’ils ne deviennent problématiques (ex : turnover, désengagement).

- Favoriser l’innovation en captant des idées originales provenant du collaborateur.

- Renforcer la marque employeur et l’expérience collaborateur dès l’arrivée, ce qui aide à fidéliser les talents.

Pour le manager / l’équipe

- Améliorer la qualité de l’intégration, du suivi de prise de poste, de la communication.

- Développer un climat d’ouverture et de feedback actif.

- Optimiser l’efficacité de l’équipe en identifiant rapidement les points de frottement ou les incompréhensions.

Pour le collaborateur :

- Être acteur de son intégration, se sentir écouté dès le début.

- Apporter sa vision et ses observations, ce qui valorise son engagement.

- Mieux comprendre l’organisation, son rôle et les attentes, ce qui facilite la montée en compétence.

Le conseil Skeely : Utilisez le rapport d’étonnement comme un levier de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) : demandez-lui d’identifier non seulement ce qui surprend mais aussi ce qui, selon lui, pourrait être développé (compétences, outils, formation). Vous associez ainsi intégration et développement.

Comment créer un rapport d’étonnement

L’intégration dans votre processus

Pour que le rapport d’étonnement soit efficace, il doit s’inscrire dans votre processus d’intégration ou onboarding, et être clairement cadré.

Étapes recommandées :

- Fixer dès l’arrivée du collaborateur l’existence du rapport d’étonnement, son but, sa forme et sa date de remise.

- Intégrer le document ou questionnaire dans le parcours d’intégration (par exemple : semaine 4, ou à la fin de la période d’essai, selon le poste).

- Briefing du collaborateur : expliquer que ce n’est pas un outil d’évaluation individuelle, mais une démarche d’amélioration collective.

- Préparer le manager à recevoir et analyser le rapport : formation à l’écoute, communication des retours, actions.

- Suivre les retours, faire un débrief, définir un plan d’action avec échéances, puis ré-évaluer.

Comment générer un rapport d’étonnement ?

Pour générer un rapport d’étonnement de qualité, voici les bonnes pratiques :

- Choisissez le bon moment :

Le collaborateur doit avoir suffisamment vécu l’entreprise pour observer (quelques semaines à 3 mois), mais pas tant qu’il soit déjà entièrement « intégré » et habitué. - Forme adaptée :

Le rapport peut prendre plusieurs formes : document libre, questionnaire en ligne, entretien structuré. Il est recommandé d’offrir un format qui permet à la fois de poser des questions cadrées et de laisser du libre espace pour des réflexions personnelles. - Trame claire et neutre :

Évitez des questions suggestives, privilégiez les faits et observations. Une trame type pourrait inclure :

Qu’est-ce qui vous a surpris positivement ?

Qu’est-ce qui vous a interpellé ou irrité ?

Comment jugez-vous les outils mis à disposition ?

Quelles suggestions formuleriez-vous pour améliorer la prise de poste ou le fonctionnement du service ?

Assurez-vous que les questions couvrent les thèmes stratégiques : intégration, accueil, organisation, outils, communication, moi dans mon poste. - Exploitation des données :

Une fois le rapport recueilli, il faut :Analyser les retours (regrouper les thèmes récurrents). Planifier les actions (court terme/poste, moyen terme/processus, long terme/outils). Communiquer au collaborateur et (le cas échéant) à l’équipe ce qui sera amélioré.Intégrer ces retours dans le système global de suivi : tableaux de bord, KPI d’intégration, process RH.

Avec le logiciel Skeely, vous pouvez automatiser la diffusion du rapport d’étonnement (ex : formulaire digital à remplir à J+30 et J+90), collecter les résultats, les partager au manager et aux RH, et suivre les actions correctives et tout cela dans un tableau de bord unique.

Quelles sont les objectifs d’un rapport d’étonnement ?

Le rapport d’étonnement a pour premier objectif de recueillir les impressions à chaud d’un nouveau collaborateur sur son environnement de travail. Ce regard neuf permet d’identifier rapidement les forces et faiblesses de l’entreprise, souvent invisibles aux yeux des équipes déjà en place. Il met en lumière des dysfonctionnements opérationnels ou des incohérences dans les processus internes : un parcours d’intégration trop complexe, des outils mal configurés ou encore un manque de communication entre services.

Au-delà de la détection des points de friction, ce rapport poursuit un objectif d’amélioration continue. Les suggestions émises par les nouveaux arrivants constituent une source d’idées précieuse pour optimiser l’organisation, fluidifier les procédures ou simplifier certains usages. En valorisant ces propositions, les RH et les managers encouragent une culture d’entreprise ouverte, agile et apprenante. Le rapport d’étonnement devient alors un véritable outil de feedback collaboratif, au service de la performance collective.

Sur le plan humain, le rapport d’étonnement vise aussi à renforcer l’intégration et l’engagement du collaborateur. Lui donner la parole dès ses premières semaines, c’est reconnaître la valeur de son regard et lui montrer que son avis compte. Cette démarche favorise un sentiment d’appartenance et une confiance mutuelle entre le salarié et son manager. Elle participe directement à la réussite du parcours d’onboarding et à la réduction du turnover à court terme.

Ce dispositif remplit également un objectif stratégique pour les RH. En centralisant les observations issues de plusieurs rapports, il devient possible de repérer des tendances communes : besoins de formation, problèmes d’ergonomie, faiblesses managériales, etc. Ces informations alimentent ensuite la GPEC, le plan de formation ou les plans d’amélioration interne. Le rapport d’étonnement se transforme ainsi en un indicateur GPEC précieux pour ajuster la stratégie à moyen terme.

Enfin, un rapport d’étonnement bien exploité contribue à renforcer la marque employeur. Il traduit l’image d’une entreprise à l’écoute, capable de se remettre en question et d’évoluer grâce à la contribution de chacun. En communiquant sur les actions concrètes mises en place à la suite de ces retours, l’organisation valorise sa culture d’écoute et de transparence. Ce sont des atouts majeurs pour attirer et fidéliser les talents.

FAQ : Un rapport d’étonnement

Le rapport d’étonnement un outil pour le onboarding

Le rapport d’étonnement s’inscrit idéalement dans le processus de onboarding. Il permet d’évaluer, peu après l’arrivée, la réalité de l’intégration, et d’ajuster rapidement. Il peut également être utilisé à d’autres moments clés du parcours collaborateur – mutation, promotion, changement de poste, lancement de projet – mais son usage classique reste pour les nouveaux collaborateurs.

Des entretiens professionnels qui allient l’utile à l’agréable

- Toutes les campagnes d’entretiens sont réalisables avec Skeely

- Une centralisation de vos campagnes

- Une dizaine de modèles de trames préconçues

Quelle forme doit prendre un rapport ?

La forme est variable : document libre, questionnaire en ligne, entretien, ou mix. Peut importe le modèle choisit, ce qui importe, c’est :

- la clarté de la trame,

- un cadre de temps (ex : 30-90 jours après l’arrivée),

- la liberté d’expression du collaborateur,

- l’assurance que ce n’est pas un outil d’évaluation punitive